– Der Paradiesfisch –

Macropodus opercularis

von Heinz Bela

Verbreitung und Biotop:

Beheimatet ist unser Paradiesfisch in Südostasien – Ostchina, auf Hainan und in Nordvietnam.

Bevorzugt ist er in flachen, stehenden, oder manchmal auch in langsam

fließenden Gewässern zu finden, die sehr stark verkrautet sind.

Gelegentlich sind auch überflutete Reissümpfe ein idealer Lebensraum.

Beschreibung:

Kommen wir nun zur Färbung unserer bis zu 12 cm langen Makropoden. Der

Körper der Paradiesfische ist gestreckt und seitlich flach. Die

Grundfarbe, die von neun bis 15 vertikalen Streifen durchzogen ist,

kann bräunlich oder karminrot sein. Bei einer grünlichen oder blaugrauen Körperfarbe sind die Querstreifen jedoch karminrot.

|

After- und Rückenflossen können bräunlich oder bläulich sein, mit

verschiedenfarbigen Tupfen, die mit einem hellen Rand abschließen. Die

Schwanzflosse ist beim Imponieren weit gespreizt, mit lang ausgezogenen

Spitzen. Ein Karminrot ist die vorherrschende Farbe, mit weißlichen

Streifen. Auch eine bräunliche Grundfärbung mit bläulichen Streifen

kann vorhanden sein. Die Brustflosse ist meist bläulich bis grünlich,

wobei die ausgezogenen Spitzen gelb oder hellrot sind. Der Kopf ist mit

schwarzen Strichen gezeichnet; die Kehle zeichnet sich durch eine

braune Färbung aus. Auf dem Kiemendeckel befindet sich ein Augenfleck.

Die Weibchen bleiben etwas kleiner und sind heller gefärbt. Man sagt,

dass sie nur rote Querstreifen haben. Ich hatte auch einige Tiere mit

hellblauen Querstreifen. Auch sind die Flossen nicht so großvolumig

ausgefallen wie bei den Männchen.

Bei den

Paradiesfischen gibt es auch noch eine Farbvariante – und zwar Albinos.

Hierbei ist die Grundfarbe Weiß, was eigentlich aber eher als ein

helles Gelb oder fleischfarben erscheint; doch sind die Querbänder

auch hier hellrot. Zudem sind hier die Augen rot, da in der Iris keine

Farbpigmente vorhanden sind und der Augenhintergrund, welcher stark

durchblutet ist, sichtbar wird.

Pflege und Zucht:

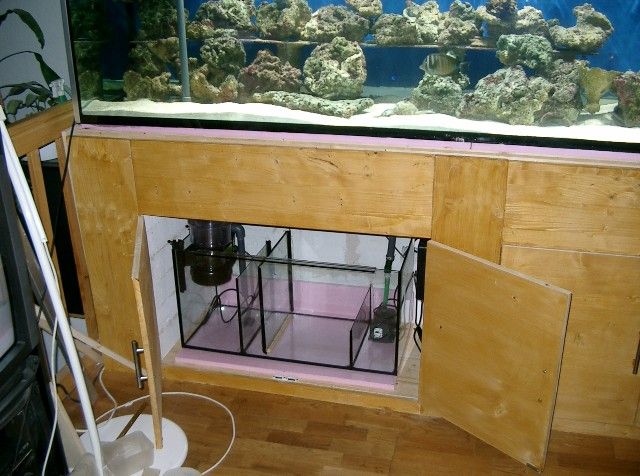

Zwei M. opercularis-Paare setzte ich in ein 40 Liter fassendes

Aquarium. Das Aquarium war mit einem üppigen Pflanzenwuchs ausstattet,

der mit einer lockeren Schwimmpflanzendecke abschloss. Da unsere

Makropoden keine großen Ansprüche ans Wasser stellten, gaben sie sich

mit Duisburger Leitungswasser zufrieden. Die Temperatur betrug 26 °C.

Nach vorheriger guter, kräftiger Fütterung zeigten die Weibchen einen

guten Laichansatz.

Schon am nächsten Tag bauten beide

Männchen an entgegengesetzten Seiten ihr Schaumnest. Das Schaumnest war

sehr flach, aber großflächig. Einen weiteren Tag später, abends um

17.00 Uhr, begannen die ersten Scheinpaarungen. Das Weibchen schwamm

immer wieder das Männchen an, das

aber zu sehr mit dem Bau des

Nestes beschäftigt war. Gönnte sich das Männchen kurz einmal eine Pause

und begutachtete sein Schaumnest, so kam sofort das Weibchen

angeschwommen, stupste dem Männchen in die Seite, um ihm zu zeigen,

dass es laichwillig war.

|

|

|

Macropodus opercularis – Umschwimmen

|

Macropodus opercularis – Umschwimmen

|

In diesem Zustand änderte das Weibchen seine Farbe. War es vorher

ziemlich dunkel, so wurde es nun sehr hell, fast durchscheinend. Das

Männchen zeigte dagegen „voller Stolz“ seine bis zum Zerreißen

gespannten Flossen und erglühte in den schönsten Farben. Besonders

schön kamen jetzt die grünen Querstreifen zum Vorschein. Der Leib des

Männchens bog sich leicht um das Weibchen, aber nur zaghaft, ohne es zu

umklammern, um sich danach sofort wieder zu lösen und das Weibchen

wegzujagen, um sich wieder intensiver dem Nestbau zu widmen.

Nebenbei wurde das andere Paar mit gespreizten Flossen und

Kiemendeckeln verjagt. So vergingen etwa zwei Stunden. Das Weibchen

wurde immer öfter akzeptiert und es kam zur Scheinpaarung, aber immer

noch ohne Eiabgabe. In dieser Phase begutachtete das Weibchen das Nest,

spuckte auch Schaumperlen in die zukünftige Kinderstube und zupfte hier

und da an den Schwimmpflanzen. Sehr intensiv beobachtete es das andere

Paar. Sobald eine der anderen Makropoden dem Nest zu nahe kam, wurden

beide mit gespreizten Kiemendeckeln bedroht und verjagt, wobei sie vom

Männchen unterstützt wurde.

Endlich war es soweit, das

Männchen erstrahlte mit gespreizten Flossen in seinen schönsten Farben

und umschloss das Weibchen mit seinem ganzen Körper. Beide drehten sich

so, dass die Geschlechtsöffnungen zur Wasseroberfläche zeigten und

unter zitternden Bewegungen wurden Eier und Samen ins Wasser abgegeben.

Langsam stiegen die Laichkörner – da sie leichter als Wasser sind – zur

Wasseroberfläche ins gemachte Nest.

|

|

|

Macropodus opercularis – Paarung

|

Macropodus opercularis – vor der Paarung

|

Das Weibchen löste sich nach der Laichabgabe sofort vom Männchen,

schaute sich um, ob auch ja kein Störenfried in der Nähe war; wenn ja,

so wurde er aggressiv verjagt. Das Männchen verharrte noch einige

Sekunden in dieser gebogenen Körperhaltung, um anschließend die nach

oben schwebenden Laichkörner mit dem Maul aufzunehmen und diese an

einer geeigneten Stelle des Nestes hinein zu spucken. An dieser

Tätigkeit beteiligte sich auch das Weibchen – wenn es Zeit hatte, denn

seine Hauptaufgabe war die Revierverteidigung. Bei jedem einzelnen

Laichvorgang wurden nur etwa fünf bis zwölf Laichkörner ins Wasser

abgegeben.

|

|

|

Macropodus opercularis – Aufnehmen der Eier ins Maul

|

Macropodus opercularis – Laichakt, Ausschnitt

|

Zwischen jedem Liebesakt wurde immer wieder am Nest gearbeitet. Einmal

wurden die Schwimmpflanzen verschoben oder neue Luftperlen in die

Kinderstube gespuckt. Nach etwa 2,5 Stunden war das Weibchen

ausgelaicht und wurde nun als möglicher Störenfried vom Männchen

verjagt. Unermüdlich ging die Arbeit am Nest weiter und selbst die

Laichkörner wurden umgeschichtet. Auch konnte man immer wieder

beobachten, dass das Männchen Wasserfontänen ins Nest spuckte, die

circa drei cm hoch spritzten.

|

|

|

Macropodus opercularis – Embryo (Kopf und Auge)

|

Macropodus opercularis – Larve, Schlupf

|

Nachdem ich sicher war, dass die Weibchen ausgelaicht waren, fing ich

diese heraus, um den Männchen mehr Ruhe zu gönnen, da in der

Zwischenzeit auch das zweite Paar abgelaicht hatte. Jetzt trat doch ein

bisschen mehr Ruhe ein. Kamen sich die Männchen doch einmal zu nahe, so

wurden nochmals die Flossen zum Zerreißen gespannt und es kam zum

Maulzerren – wie bei den Barschen. Beide Männchen aber waren mit der

Pflege des Laiches und nach etwa 30 Stunden mit der Betreuung der

Jungbrut ausgelastet.

|

|

|

Macropodus opercularis – Larve, Schlupf

|

M. opercularis – Larve, 1. Tag nach dem Schlupf

|

Unermüdlich wurde versucht, die frisch geschlüpfte Makropodenbrut

zusammenzuhalten, was aber nur bis zu dem Zeitpunkt klappte, wo der

Dottersack noch vorhanden war. Anschließend ging die Brut auf

Futtersuche, der Schwarm schwamm auseinander und sämtliche Bemühungen

des Männchens, denselben zusammenzuhalten, schlugen fehl. Das war nun

auch der Augenblick, die Männchen herauszufangen und die Brut zu

füttern. Verfüttert wurden Pantoffeltierchen, da Salinenkrebse noch zu

groß waren. An den prallen, gräulich aussehenden Bäuchen erkannte ich

ihren guten Appetit. Nach zwei Tagen wurden Nauplien der Salinenkrebse

gereicht und mehr und mehr erkannte man an den rosa umgefärbten

Bäuchen, dass der Futterwechsel stattgefunden hatte.

Das Wachstum war zufrieden stellend und es konnte auf Cyclops und

kleine Wasserflöhe sowie fein zerriebenes Trockenfutter zurückgegriffen

werden

|

|

M. opercularis – Larve, 1. Tag nach dem Schlupf

|

Fazit:

Abschließend kann man sagen: Der Paradiesfisch, Macropodus opercularis,

ist ein wunderbarer Fisch, den es lohnt zu erhalten. Er ist farblich

und von seiner Flossenpracht her sehr ansprechend, ein Allesfresser und

sehr genügsam. Was wollen wir mehr?!

Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion der ATInfo.

100x

100x 400x

400x 1000x ohne öl

1000x ohne öl